春日井工科高校の工事担任者試験への取り組み

愛知県立春日井工科高等学校

電子工学科 綱 島 剛

はじめに

春日井工科高等学校は、昭和58年に春日井工業高等学校として設立されました。機械科、電子機械科、電気科、電子工学科の4学科を有する工業系の高校として誕生し、開校以来地域の産業を支える人材育成に努めています。令和3年には現在の校名に改称、電子機械科を「ロボット工学科」に改編、電子工学科に「生活コース」を新設するなど時代のニーズに応える柔軟な教育方針を掲げ教育活動を行なっています。

本校の学習内容

普通科目では国語、社会、数学、理科、英語などの基礎教養科目を通じて、幅広い知識を学びます。また、芸術科目として書道を取り入れ、文化的感性の育成にも力を入れています。これは、春日井市が平安時代の書家 小野 道風 生誕の地で、これにあやかり市をあげて書道を奨励していることも関係しています。

また、工業科目では機械、電気、情報技術に関する基礎知識を学び、学科ごとの専門的な実習に取り組んでいます。例えば、ロボット工学科では課題研究で全国ロボット大会に出場するロボットの設計・製作をとおして、実践的な技術・技能を磨きます。電子工学科では、組み込みマイコンを使って、ものづくり(機器の加工)とプログラミングを融合したシステム開発を学びます。これらをとおして基礎力と専門性を兼ね備えた人材を育成しています。

本校の特徴

1年生は一括募集により入学し、学科に所属せず全員が同じカリキュラムで工業の基礎を学びます。また、1年生の2学期からは生徒の適性や興味・関心を考慮した「学科選科指導」を実施し、2学年以降の所属学科を決定します。さらに、工科高校に改称後の令和3年度以降は国語、数学、英語教育の充実を図り、基礎学力の向上に力を入れています。

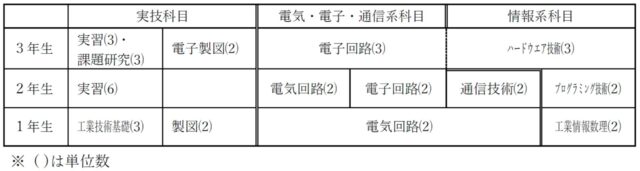

電子工学科の学習

電子工学科では、2年生から電子回路、通信技術、プログラミングなどの実践的な知識・技能を学びます。実習では、はんだ付けの技能やプログラミング技術を組み合わせ、組み込み型マイコンを用いた「デジタル時計」や「自走車」の製作に取り組んでいます。これらにより、学んだ知識と技能を総合的に活用し、技術の習得・向上を目指しています。 下の表は、電子工学科のカリキュラム(選択科目は除く)です。

資格取得

1年生では、全生徒が計算技術検定3級や情報技術検定3級を受験します。この補習をとおして資格取得のための学習法を身につけます。2年生以降は、学科ごとにそれぞれ専門的な資格に挑戦します。電子工学科では「工事担任者第二級デジタル通信」や「情報技術検定2級」の全員受験を行っています。また、希望する者は「第二種電気工事士」や「技能検定3級電子機器組立て作業」など、多岐にわたる資格への挑戦が可能です。さらに、3年生では生徒が自発的に第一種電気工事士やITパスポート・基本情報技術者試験など、高度な資格にも挑戦しています。

工事担任者試験への取り組み

工事担任者試験は、授業で学ぶ電気・電子回路や通信技術の知識を活かすことができる資格であり、生徒の学びの成果を測る目標として非常に適しています。本校では、開校以来2年生全員が受験しています。

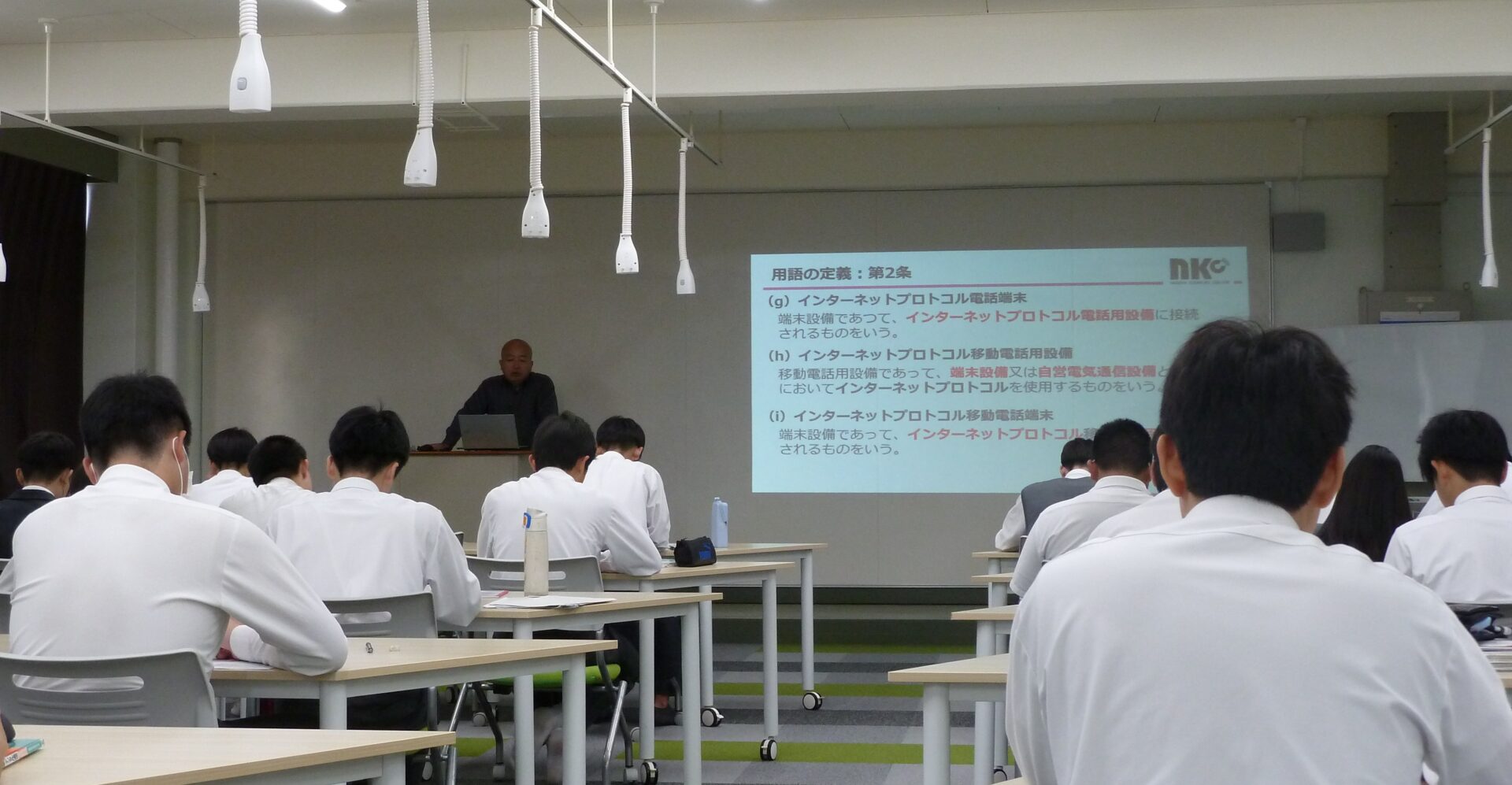

第二級デジタル通信の受験指導は、授業での学び+授業後の補習に加え、名古屋工学院専門学校の協力を得て「ネットワーク講習会」を実施しています。この講習会は、通信機器の接続技術や通信に関する法規など試験に直結する内容を専門学校の先生から直接学ぶことができます。特に 松岡 昇 先生の指導は、法規や技術分野の難解なポイントを分かりやすく解説するもので、生徒から非常に高い評価を得ています。この講習会は、生徒が工事担任者について理解を深めるために欠かせない存在です。松岡先生には、この講習会が始まった約20年前から本校の生徒への受験サポートをしていただいており、生徒の知識・技術の向上に大きく貢献していただいています。写真は、令和6年度のネットワーク講習会のものです。

終わりに

近年は工事担任者の合格率が伸び悩んでおり、技術の進歩による試験内容の変化へ対応することが課題となっています。今後は資格取得を指導する我々教員の指導技術のブラッシュアップにも力を入れていきたいと考えています。

工事担任者試験は、電気・電子・通信・情報を学ぶ電子工学科にとって生徒が目標とするのに最適な資格です。今後も学科の指導目標として位置づけ、産業界の変化に対応した教育を提供し、生徒一人ひとりが自身の可能性を広げ、社会で活躍できる人材となることができるよう努力を続けていきます。